早上在楼下小面摊碰到前同事老周,他端着碗杂面叹气:“北碚那家汽配厂的活停了,我侄儿在里面干了5年,昨天刚接到轮休通知——主机厂减产,他们的发动机零件订单直接砍了一半。”我盯着手机里刚弹出的“奔驰4000人自愿离职”新闻,突然觉得这碗面有点咽不下——原来所谓的“汽车行业裁员潮”,早就在普通人的生活里溅起了水花。

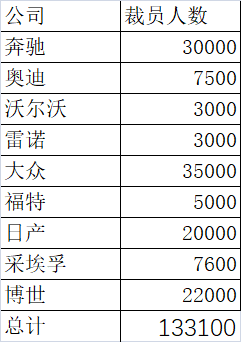

从主机厂到供应链,“裁员”成了行业“通用语”这两年的汽车圈,仿佛进入了“裁员比赛”:奔驰上半年刚喊出“3万人自愿离职”,现在已经有4000人走完流程;奥迪要在2029年前裁掉7500人,说是“为电动化腾资源”;沃尔沃今年直接砍了3000个岗位,覆盖营销、财务等各个部门;连福特都扛不住——欧洲市场两年要裁5000人,德国科隆工厂2026年还要再砍1000个生产岗。

而日本的日产更狠:要把全球工厂从17家缩到10家,2万人的裁员计划占了总员工的15%——相当于每6个日产人里,就有1个要丢饭碗。

如果说主机厂是“头部阵痛”,那供应链就是“全身发麻”。德国零部件巨头采埃孚刚宣布裁7600人,博世更夸张:2024年已经裁了9000人,到2030年还要再砍1.3万,累计2.2万人的规模,快赶上重庆一个乡镇的人口了。安永的数据扎心:德国汽车行业过去一年净减5.15万个岗位,其中80%来自供应链——那些给主机厂做轮胎、座椅、电子配件的小工厂,就像依附大树的藤蔓,大树一摇,藤蔓就跟着倒。

一个岗位背后,是七个家庭的焦虑上周采访英国伯明翰大学的戴维·贝利教授,他说过一句话:“汽车行业的岗位从来不是孤立的——一个主机厂的工人,能带动供应链7个相关岗位。”比如福特科隆工厂裁1000人,对应的轮胎供应商可能要裁700人,座椅供应商要裁500人,电子配件供应商要裁300人——1变7,才是最可怕的连锁反应。

重庆的情况更具体:考文垂的西米德兰兹地区受影响2.5万个岗位,而重庆北碚、渝北的汽配园区,已经有10多家工厂开始“变相裁员”——要么降薪20%,要么强制轮休,要么让工人“主动辞职”。老周的侄儿说:“车间里以前凌晨都在赶货,现在下午五点就下班,大家聚在门口抽烟,都不说自己的担心,但眼神里全是慌。”

转型不是“牺牲”,是“要接住每一个人”其实这不是“突然的灾难”,是汽车行业“换引擎”的必然——电动化、智能化逼得传统岗位“失效”:以前的发动机工程师,现在要学电池管理;以前的变速箱组装工,现在要会调试自动驾驶算法;以前的生产线工人,现在要和机器人抢活干。但转型的“代价”,不该让普通打工人全扛。

后台有个读者留言:“我爸在大众干了30年,从学徒到车间主任,上个月拿到裁员通知时,他摸了摸自己满是老茧的手说:‘我只会拧发动机的螺丝,现在让我拧电池的螺丝,我怕拧错。’”还有个刚毕业的汽车专业学生:“投了20份简历,只有一家供应商回复,说‘要招会AI的’——我学了四年内燃机,现在像个多余的人。”

但也有光。老周的侄儿已经报了新能源电池维修的培训班:“虽然要交8000块学费,但总比等着被淘汰强。”楼下小面摊的老板说,最近来吃面的“汽车人”多了,有个以前在博世做检测的师傅,现在在学新能源配件的质检:“他说‘以前测发动机零件,现在测电池模块,都是测,总能学会’。”

早上送孩子上学,路过小区门口的新能源汽车充电站,几个穿着工装的工人在装充电桩——其中一个是以前在福特做生产线的师傅,他笑着说:“以前拧发动机螺丝,现在装充电桩,都是‘拧东西’,就是换了个地方。”风里飘来早餐店的面香,我突然想起老周的话:“阵痛不是终点,是换个方向继续走。”

只是希望,每一个走在转型路上的“汽车人”,都能有一盏灯——要么是企业的培训,要么是社会的帮扶,要么是自己的勇气——让他们不用在黑暗里摸爬滚打,不用在“丢饭碗”的恐惧里,度过每一个难眠的夜晚。

毕竟,产业升级的意义,从来不是“淘汰谁”,而是“带着谁一起走”。