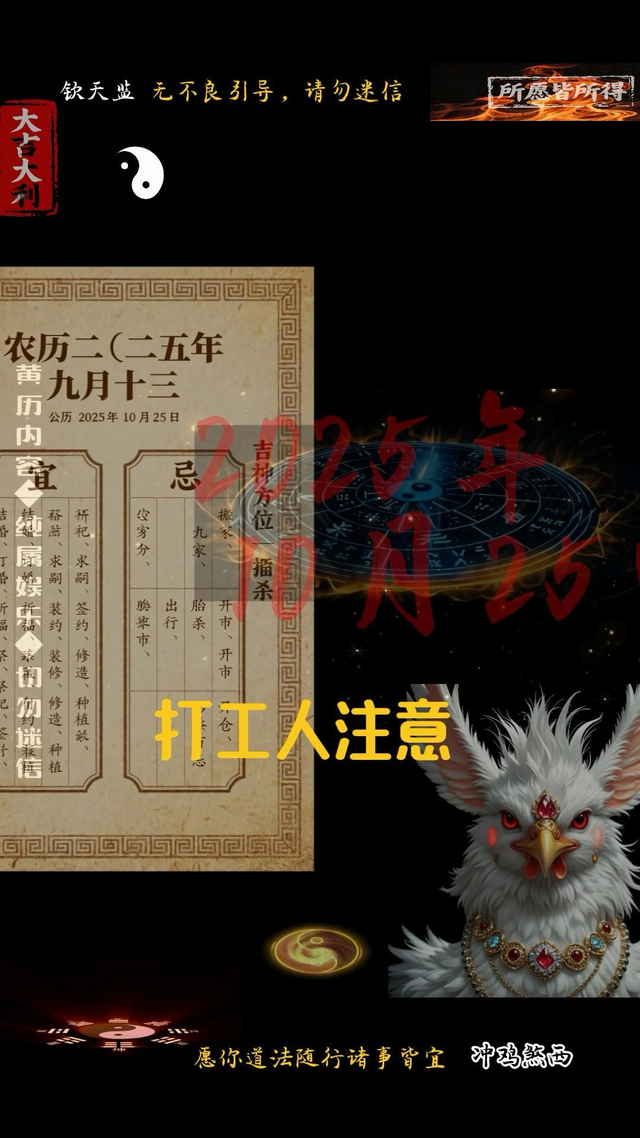

早上刷小红书,先划到“今日运势”看一眼;选通勤装得对照“幸运色”,加班迟到怪“不宜出行”,连点奶茶都要查“今日宜喝甜”——最近不少年轻人的生活里,多了个“电子黄历指导师”。这些博主打着“解读传统黄历”的旗号,把“宜嫁娶”“忌动土”换成“宜摸鱼”“忌发朋友圈”,再加上生肖运势、穿搭建议,很快圈了一堆粉丝。

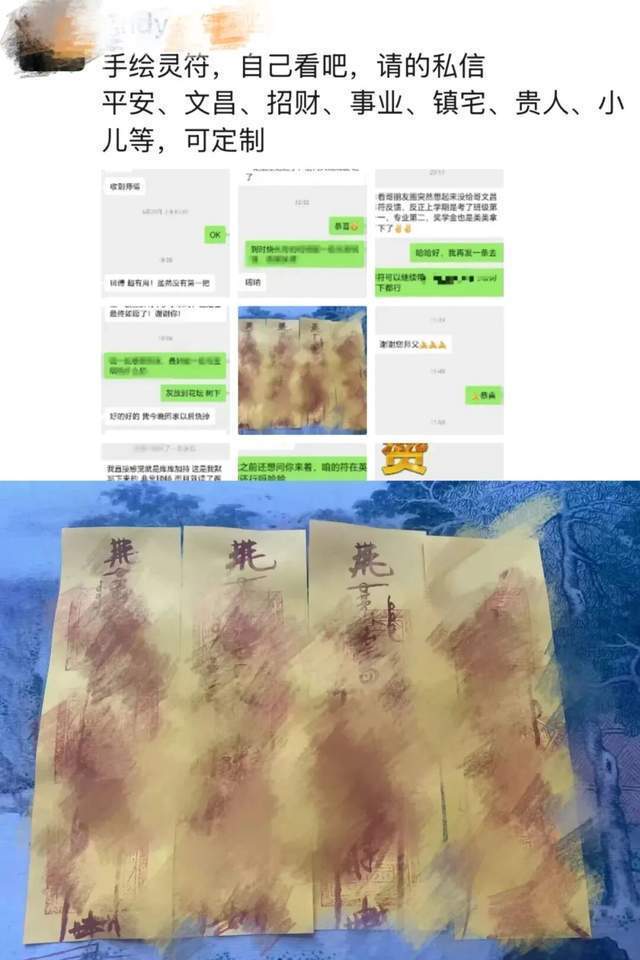

可掀开“民俗解读”的外衣,里面藏着的是实实在在的“生意经”。有网友扒出,某博主的“今日宜忌”悄悄挂着“改运水晶手链”的链接,点进去要399元;还有人把用户引流到微信私域,说“今日犯太岁的朋友,找我请符能破灾”,一张纸符卖199元,美其名曰“开过光”。更离谱的是,有人把“不宜上班”当噱头吸引流量,转头就推销“职场改运符”,声称“贴在工位能防领导骂”。

“我一开始就是图个乐子,结果刷着刷着,博主总说‘你最近运势低,得戴这个水晶’,慢慢就买了两次。”23岁的小琳说,直到她发现“改运水晶”和拼多多9块9的同款长得一模一样,才反应过来“上当了”。可并不是所有人都能及时清醒:14岁的孩子会因为“今日宜考试”就不复习,刚工作的年轻人会把“不宜沟通”当成和同事冷战的理由,还有人把业绩没达标全赖“穿错了幸运色”。

当然也有理性的声音——有人说“这就是换了电子壳的算命先生”,有人觉得“图个仪式感而已,没必要上纲上线”,可架不住博主的话术“精准戳心”:用“可能有小挫折”“注意人际关系”这种模棱两可的话,让用户自己对号入座;再加上“粉丝反馈灵验”的评论区,很容易让人产生“这东西真准”的错觉。

说到底,这些博主能火,抓的就是年轻人的“焦虑”——工作压力大,想找个“借口”缓解;生活不确定,靠“黄历”找安全感。可平台的“放任”才是乱象蔓延的关键:搜索“电子黄历”,排在前面的全是“今日运势”,而真正的民俗科普内容却沉在下面;为了流量,连“卖符纸”的链接都能顺利通过审核。

就像人民网说的,这不是“小事”——青少年没有辨别能力,容易把“电子黄历”当成“科学指导”;优质内容被挤占,网络生态也会变糟。好在最近网信部门已经出手,查处了一批放任不良内容的平台,但光靠监管还不够:平台得优化审核机制,把“卖符纸”的内容拦在门外;得调整算法,多推点“传统黄历到底是什么”的科普;还得和监管协作,把跨平台引流的“黄历生意”连根拔起。

其实,把“查黄历”当生活的小调味剂没问题,但要是把“今日不宜上班”当真,把人生的成败归咎于“穿错颜色”,那才是真的“不宜”。毕竟,真正的“运势”从来不是黄历写出来的——与其靠“电子符纸”破霉运,不如多花点时间提升自己;与其靠“幸运色”求好运,不如用努力把“宜”变成现实。这,才是永远的“今日宜做”。